足踏みのアンティークミシンがあるんだけど?欲しい?

と言われたので、「縫えるの?」と尋ねたところ、多分、大丈夫ということだったので、頂くことにしました。

ずっと倉庫に眠っていたようで、ホコリもかぶっており、そのまま使うと「布が汚れそう」です。

そこで、大工に頼んで、綺麗にしてもらいました。

そうして、生まれ変わったミシンがこちらです。

目次

足踏みのアンティークミシンはインテリアになる

足踏みのアンティークミシンは、置いておくだけでもインテリアになります。

アンティークミシンの足まわりやテーブルだけをリメイクされている方もいらっしゃいますが、私自身は、ミシンそのものもインテリアになると思っています。

とは言え、やっぱりミシンなら、縫いたい!

そこで、縫えるか?どうか?実際に使ってみました。

足踏みミシンの使い方

足踏みのミシンは、中学生の頃?家庭科で少し使ったことがあります。

なので、迷うことなく、ちゃんと使うことができました。

足でペダル(?)を前後に踏めば、針が上下に動いて縫うことができるのですが、最初だけは、ハンドルを手前に回して勢いをつけます。

アンティークミシンの糸のかけ方

基本、ミシンの糸のかけ方は、今も昔もそれほど違っていないはずなので、

多分、こうだろう・・・とかけてはみたものの、やっぱり、最終的にはネットで調べました。

その後、ミシンのメーカーは違うものの「足踏みミシンの取説」を頂きましたので、

この取説を、参考にしました。

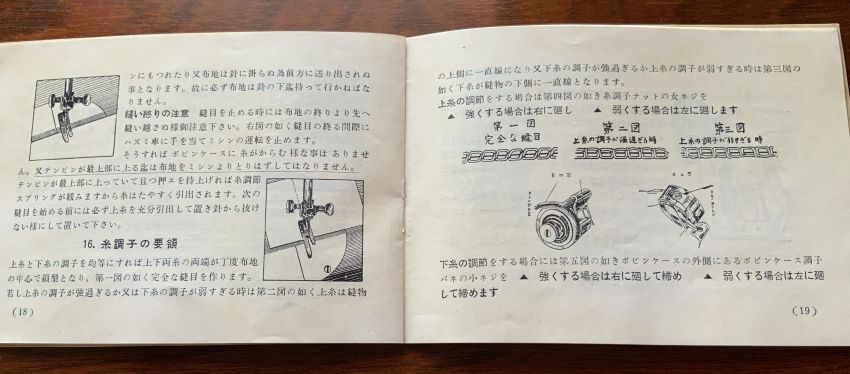

アンティークミシンの糸調子は?

また、糸調子のやり方も、この取説に載っていましたので、助かりました。

なんとな~く、おぼろげに記憶はあるのですが、少し不安でしたので、ほんと良かったです。

アンティークミシンの返し縫いのやり方

どんなものを縫うにしても、返し縫いは行いたいですよね。

アンティークミシンの返し縫いって、どうやるんだろう?と思っていたら、今のミシンと基本は同じでした。

レバーを下げておくとデフォルト。

返し縫いの時は、このレバーを上にあげます。

今のミシンは、返し縫いしたい時だけボタンやレバーを押し、手を離すと自動的にデフォルトに戻るものがほとんどです。

でも、アンティークミシンの場合には、がっつり、自分で上げ下げしなくてはなりません。

アンティークミシンの下糸の巻き方

アンティークミシンを使うにあたり、一番、悩んだのが下糸の巻き方です。

ミシンと一緒に下糸が巻いてあるボビンが1つ、引き出しに入っていたので、試し縫いはできたのですが、この下糸が終わったと同時に、ミシンが使えなくなりました。

通常は、ミシンに下糸を巻く簡単な機能がついているはずですが、頂いたアンティークミシンには、それらしい部分はあるものの、まったく機能してくれません。

そこで、下糸を巻くための構造をじっくり眺め、インターネットでアンティークミシンの画像も調べた結果、これだ!というものを見つけました。

それが、こちら。

たった、これだけの小さなゴム1つの話でした。

頑張って取り付けた所、ちょっと手を添えるだけで、なんとかボビンに下糸を巻けるようになりました。

アンティークミシンの使い勝手は?

上糸、下糸、が無事、準備できたら、あとは縫うだけです。

まだ、たいした物は作成しておりませんが、ちょこちょこ縫いには最適です。

何がいいって?ミシンをわざわざ出さなくても良いところです。

アンティークミシン自体がインテリアにもなっているので、出しっぱなしでいい!

というのは、本当にラクチンです。

これを機に、もしかしたら、裁縫、始めちゃうかもしれません。(笑)

足踏みのアンティークミシンを使えるように!のまとめ

足踏みのアンティークミシンを使えるようにするために、やったことは下記の2つです。

- 大きく分解して(ミシンは分解しない)、掃除し、塗装をかけ直した

- 必要な部品をネットで探して購入した

1は、大工にやってもらったので、何の苦労もなく、「わ!ステキになった」と思っただけでしたが、

2に関しては、結構、長い間、グダグダとやっていました。

それでも、なんとか頑張ったのは、やっぱり、ミシンはミシンとして使いたい!という想いが強くなったためです。

見た目が綺麗になったことも、その気持ちに拍車をかけた気がします。

あとは、縫うだけなのですが、何を作ろうか思案中です。