先日、橋口五葉展に行って、作りたい!と思ったものがありました。

それが、布で作る文庫本のブックカバーです。

文庫本の場合は、書店で紙のカバーなどを自分でかけることもできますが、どうも味気ないし、バッグに入れていてもかわいくありません。

そこで、自分だけの文庫本のブックカバーを簡単にミシンで手づくりする方法を、お話しします。

目次

布製、文庫本のブックカバーの作り方・準備するもの

まず、準備するものです。

- ブックカバー用の布(表用と裏用)(サイズは後述)

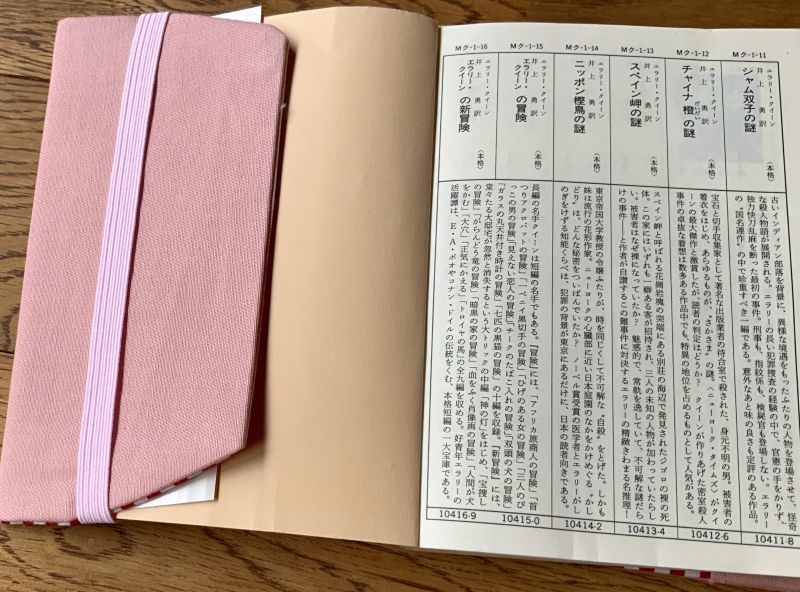

- 1cm幅程度のゴムテープ:1cm幅程度のものを20cmぐらい

準備する布のサイズは、裏地を付けるか?どうか?で大きさが異なります。

裏地なしの方が、一枚の布で縫えるので、良さそうに思いますが、はぎれで作りたい場合には、長さが足りない場合があります。

それに、裏地があった方が、見た目的には綺麗なので、今回は、裏地付きにしています。

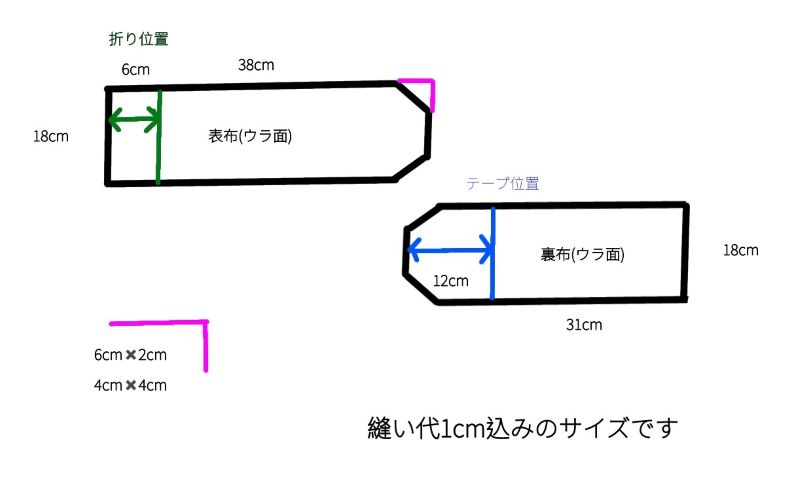

わかりやすいように、図を作りました。

※なお、今回、接着芯は使いません。

文庫本のブックカバー・布の裁ち方

大きさは、

- 表布=横38cm×縦18cm

- 裏布=横31cm×縦18cm

が取れるサイズの布を用意します。

図のピンクの部分は、

- 横6cm×縦2cmか?

- 横4cm×縦4cmか?

どちらでもお好みのサイズで表布と裏布=4つの角をカットします。

さらに、

- 表布には、端から6cmの位置に印をつけ(折り位置)

- 裏布には、端から12cmの位置に印をつけます。(テープ位置)

文庫本のブックカバー・簡単な作り方

ブックカバーをミシンで縫う方法はいろいろですが、簡単などんでん返しで作ります。

作り方は、

- 斜めにカットしなかった方の端を縫う

- 表布と裏布を中表にして、間にテープをはさんで、周りを縫う

- ひっくり返して完成

たったこれだけです。

それぞれ、図解します。

斜めにカットしなかった方の端を縫う

布端の始末をします。

図をご覧ください。1cm手前に折って縫います。

表布と裏布を中表にして縫う

表布と裏布を中表にし、その間にテープをはさんで縫います。

- 布端の始末をした表布と裏布を図の向きに置きます

- 表布を折り位置で手前に折ります

- テープをテープ位置に置きます

- その上から、裏布を重ねます(斜めにカットした右側に合わせます→当然、左側は裏布が1cm短くなります)

- そのまま、赤い点線部分を縫い代1cmで縫います

ひっくり返して完成

左側(斜めにカットしていない方)は表布と裏布を合わせ縫いしていませんので、そこを返し口にして、ひっくり返します。

これで、出来上がり!です。

文庫本のブックカバー・その他の注意点について

文庫本のブックカバーの場合には、大きな布は必要なく、ハギレでも作れるのですが、布地は通常、布の縦を縦方向に置いて裁断しますよね?

そのため、ハギレによっては、大きさは十分だけれど、布の方向が違う!という場合もあるかと思います。

実は、私が選んだ「ハギレ」も、裏布はOKだったのですが、表布が⇔の方向でしか、サイズが取れませんでした。

そこで、試しに横向きで、裁断して作ってみたのですが、特に問題なく作れました。

ブックカバーは縫う部分も少なく、小物ですし、伸びまくる生地でなければ、大丈夫そうです。

また、ミシン糸の色は、表布に合った色を選べばOKです。

なぜなら、ミシン糸が見えるのは、表紙を差し込む部分だけだからです。(画像の矢印部分のみ)

文庫本のブックカバーを布で簡単に手作りする方法のまとめ

文庫本のブックカバーを布で手作りする方法はいろいろ、ありますが、この方法が一番、簡単で、気楽に作れると思います。

また、サイズは、実際に作った時の感じから、私なりに調整しました。

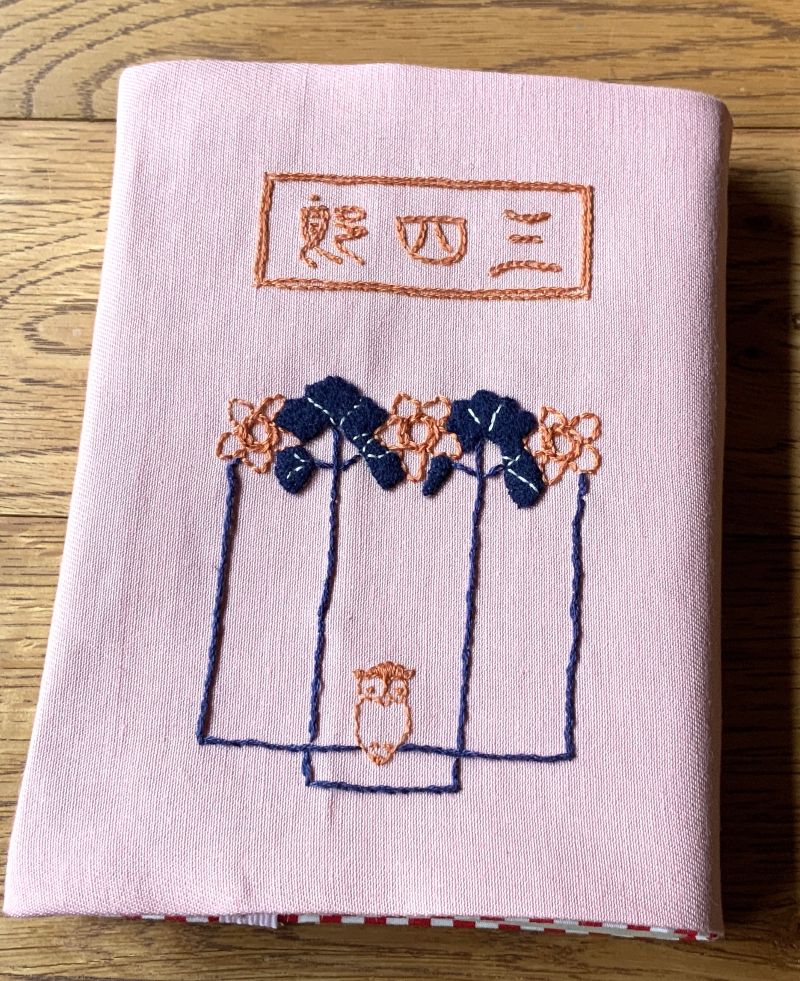

ただ、私の場合、もともとは、橋口五葉がデザインした「夏目漱石の本の装丁」を見て、作りたい!と思ったわけですから、

ブックカバーを作る前に、まず!アップリケ刺しゅうをする!という工程がありました。

図案が細かいので、全部、刺しゅうの方がうまくいったかもしれませんが、アップリケ刺しゅうのプックリ感が好きなので、頑張りました。

当然のことながら、ブックカバー作成より、アップリケ刺しゅうの方に時間がかかったのですが、三四郎とみせかけて、実は中身はエラリークイーン(笑)と言うのも面白いな・・・と勝手に一人で満足しております。